L'empathie

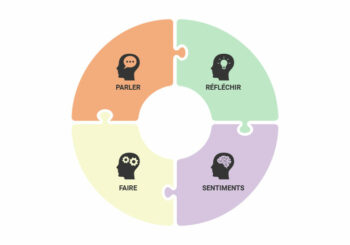

L’empathie vient du grec ancien ἐν, dans, à l’intérieur et πάθoς, souffrance, ce qui est éprouvé. Cette notion, qui désigne la tentative de compréhension de l’autre, dans ses sentiments, ses éprouvés, ses émotions, ses croyances est souvent confondue avec le fait de se mettre à la place d’autrui. Ce concept fait partie, à la base, de l’étude des relations inter individuelles. Elle n’est pas à confondre avec la sympathie, la compassion, l’altruisme et encore moins la contagion émotionnelle. Il ne s’agit ni de se mettre à la place de l’autre (confusion), ni de perdre la distance entre soi et l’autre (contagion comme par exemple le fou rire).

Parmi les divers courants psychologiques, c’est la psychologie humaniste qui a été la plus attentive au concept d’empathie. Selon Carl Rogers, l’empathie constitue l’une des trois attitudes fondamentales que doit adopter le thérapeute – à côté de la considération positive inconditionnelle et de l’authenticité – pour faciliter le développement des patients.

L’état d’empathie, ou la qualité d’être empathique consiste à percevoir avec précision le cadre de référence interne de l’autre, les composantes émotionnelles et les significations qui s’y attachent, comme si l’on était la personne elle-même mais sans jamais perdre de vue le “comme si”. Donc, cela signifie saisir la douleur ou le plaisir de l’autre comme l’autre les ressent et en percevoir les causes comme lui les perçoit, mais sans jamais perdre de vue que c’est comme si j’étais affligé ou réjoui etc. Si l’on perd la qualité de ce “comme si”, l’état est celui d’identification.

(Rogers, 1959, pp. 210-211. Voir aussi Rogers, 1957)

Pour Carl Rogers, il y a empathie lorsque le thérapeute tente de raisonner avec le même cadre de référence que son patient

Il faut donc tenter de décoder les réactions et sentiments de la personne, tenter de penser et de ressentir au plus près de sa façon de percevoir la situation et communiquer au patient cette compréhension, tout en ayant en tête le « comme si » nous étions à la place de la personne. Mais nous n’y sommes pas. C’est cette prise de conscience qui nous permet de prendre suffisamment de distance pour aider au mieux une personne. Nous pouvons la comprendre, mais nous ne sommes pas elle.

Pour en savoir plus :

ROGERS, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology.

ROGERS, C. R. (1959a). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology : A study of a science. Vol. 3 : Formulations of the person and the social context. New York, NY : McGraw-Hill.

ROGERS, C. R. (1959b). Client-centered therapy. In S. Arieti (Ed.), American handbook of psychiatry. Vol. 3 (pp. 210-211). New York, NY : Basic Books.