Les stéréotypes et les préjugés

Les stéréotypes et préjugés, bien qu’ils aient des racines culturelles et sociales anciennes, ont été formalisés en tant que concepts psychologiques dans les années 1920 et 1930. Le psychologue américain Walter Lippmann est souvent cité comme ayant introduit le terme « stéréotype » dans son livre Public Opinion (1922). Lippmann décrivait les stéréotypes comme des « images dans notre esprit », des représentations mentales simplifiées du monde qui influencent la manière dont nous percevons les autres.

Les travaux de Gordon Allport ont également joué un rôle clé dans la compréhension des stéréotypes et des préjugés. Dans son livre The Nature of Prejudice (1954), Allport a exploré la manière dont les stéréotypes se forment, leur lien avec la discrimination et les moyens de les surmonter. Il a mis en évidence que les stéréotypes ne sont pas nécessairement négatifs, mais qu’ils deviennent problématiques lorsqu’ils conduisent à des jugements injustes ou à des comportements discriminatoires.

Les théories relatives à la catégorisation sociale, développées plus tard par Henri Tajfel dans les années 1970, ont approfondi cette compréhension. Tajfel a démontré que la simple catégorisation des individus en groupes suffirait à créer des biais intergroupes (le biais endogroupe signifie la tendance que peuvent avoir les membres d’un groupe de mieux apprécier et de favoriser les autres membres du même groupe par rapport aux personnes qui sont pensées comme « extérieures au groupe ». Ce biais repose donc sur notre tendance réflexe à diviser le monde en deux : les personnes qui nous ressemblent ou sont similaires à nous ((l’In-Group) et celles qui sont différentes de nous (l’Out-Group)), même en l’absence de conflits réels ou d’histoires partagées.

Du point de vue évolutif, ces biais ont probablement émergé comme des mécanismes de survie. Nos ancêtres avaient besoin de juger rapidement les intentions et les actions des autres pour éviter les menaces ou identifier des alliés potentiels. Cette tendance, bien qu’utile dans des contextes simples, est devenue problématique dans nos sociétés complexes et multiculturelles, où les stéréotypes et préjugés peuvent renforcer les inégalités et les divisions.

Aujourd’hui, la recherche sur les stéréotypes et préjugés continue d’évoluer, avec des contributions de disciplines comme la psychologie sociale, la neuroscience et la sociologie.

Ces travaux mettent en lumière non seulement les origines et les mécanismes de ces biais, mais aussi des stratégies pour les atténuer, comme la sensibilisation, l’exposition à la diversité et la réflexion critique. Les chercheurs reconnaissent que ces biais sont universels et persistants, mais qu’ils peuvent être combattus par une combinaison d’efforts individuels et systémiques.

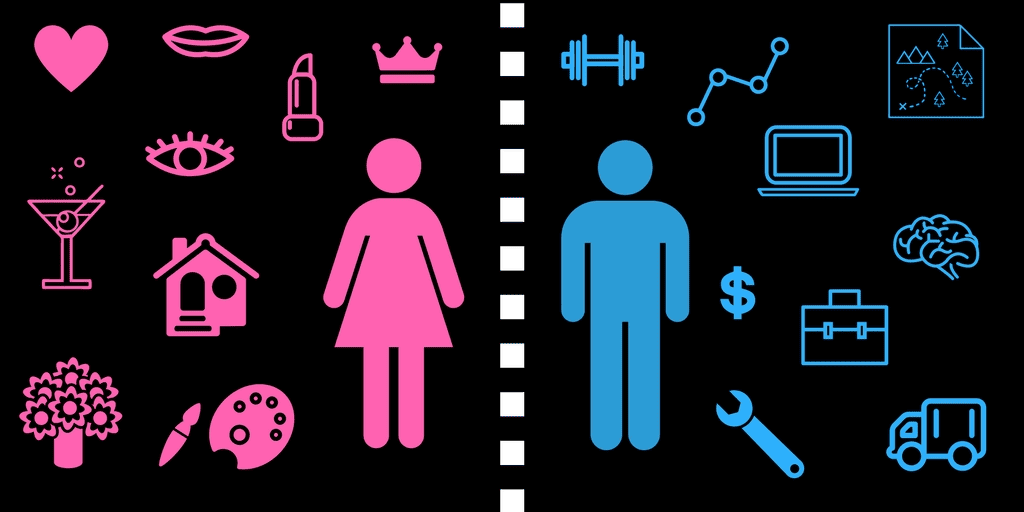

Les stéréotypes sont des croyances souvent simplifiées et rigides sur un groupe de personnes, qu'elles soient positives ou négatives.

Les préjugés sont des jugements ou des attitudes émotionnelles, souvent négatives, basées sur ces stéréotypes.

Les stéréotypes et les préjugés façonnent notre manière d’interpréter les actions des autres, orientent nos comportements envers certains groupes et biaisent nos décisions en renforçant des idées préconçues.

Ils peuvent mener à des discriminations ou à des malentendus, tant dans les relations personnelles que dans des contextes professionnels ou sociaux.

Les stéréotypes et préjugés reposent donc sur notre tendance innée à classer et à simplifier les informations complexes pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Face à une surcharge d’informations, notre cerveau crée des catégories mentales qui nous aident à traiter rapidement les données. Cependant, ces raccourcis cognitifs, bien qu’efficaces pour la survie, entraînent des généralisations souvent inexactes ou injustes. Les stéréotypes sont ces catégories mentales simplifiées que nous appliquons à des groupes entiers, tandis que les préjugés ajoutent une charge émotionnelle ou un jugement basé sur ces stéréotypes.

Un mécanisme clé derrière ces biais est l’effet de catégorisation sociale, qui divise les individus en groupes d’“eux” et de “nous”. Ce processus exacerbe le biais de l’endogroupe, où l’on privilégie les membres de son propre groupe, et le biais de l’exogroupe, où l’on a tendance à voir les membres d’autres groupes comme homogènes ou moins favorables. Ce dernier biais, aussi appelé effet d’homogénéité de l’exogroupe, est une preuve supplémentaire que ces jugements ne reposent pas sur une analyse rationnelle mais sur des simplifications.

Par ailleurs, les stéréotypes et préjugés sont souvent renforcés par les expériences passées et les influences sociales. Par exemple, si une expérience isolée confirme un stéréotype (même par hasard), elle peut le solidifier dans notre esprit, un processus que l’on associe au biais de confirmation (les biais de confirmation est la tendance à favoriser, rechercher et interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances ou hypothèses préexistantes.). Ce biais nous pousse à chercher des informations qui valident nos croyances préexistantes, tout en ignorant celles qui les contredisent.

Ces biais peuvent sembler inoffensifs dans des situations banales, mais ils ont des répercussions importantes. Ils influencent nos comportements et nos décisions de manière souvent inconsciente. Par exemple, un recruteur peut écarter inconsciemment un candidat en fonction de son apparence ou de son origine, même s’il pense être impartial. Dans les relations sociales, ils peuvent provoquer des malentendus, des discriminations et limiter notre capacité à interagir de manière authentique avec des personnes différentes de nous.

Enfin, il est important de noter que tout le monde est sujet à ces biais, même ceux qui se perçoivent comme ouverts d’esprit ou rationnels. Les stéréotypes et préjugés sont profondément ancrés dans notre fonctionnement cognitif et social, et ils nécessitent une réflexion active pour être reconnus et corrigés. La sensibilisation à ces mécanismes peut aider à limiter leur impact, à encourager l’empathie et à promouvoir des interactions plus justes et nuancées.